« j'ai survécu au bagne de Franco », notre entretien exceptionnel avec un réfugié espagnol

Les spasmes secouant l'Espagne de nos jours ravivent de vieilles blessures, notamment en Catalogne, où certains partisans de l'indépendance caractérisent Madrid de « franquistes ». Surtout chez les plus anciens, où les souvenirs sont encore vivaces.

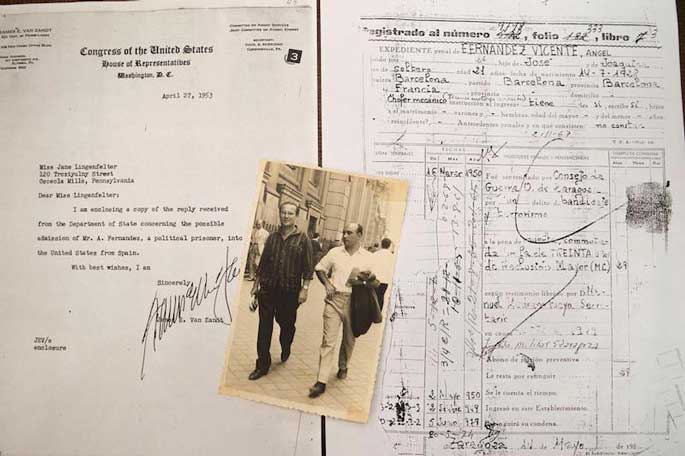

Nous avons rencontré un ancien réfugié républicain espagnol au parcours atypique : il a fui l'Espagne à 11 ans en 1939, a connu l'Occupation en France, et a été condamné à mort puis à 20 ans de bagne en Espagne sous Franco. Voici la vie d'Angel Fernandez.

Angel, vous êtes né à Barcelone, en 1928. Racontez-nous un peu votre enfance.

On va commencer en 1936. Mon père à l’époque était à la CNT (Confédération Nationale du Travail, anarcho-syndicalistes) et il était très activiste.

Nous, on avait un petit magasin à Barcelone, une petite épicerie. Ma mère s’occupait du commerce et mon père était technicien au tramway de Barcelone. Lui travaillait la nuit, et le matin il allait au marché de gros avec une charrette et revenait à la maison.

Ça marchait très bien. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c’était, mais en 1936, nous on avait le téléphone et la radio, deux choses très difficiles à avoir. En plus, on avait de grands réfrigérateurs, avec des barres de glace. C’est pour vous dire qu’on était bien.

En 1936, j’avais 8 ans, j’aimais beaucoup étudier, ça marchait très bien. Avec l’affaire de 1936, mon père est parti pour la Révolution, d’ailleurs devant chez moi on a distribué les premières armes. Mon père a tout lâché pour aller combattre : il ne croyait pas que ça allait durer si longtemps. Il pensait qu’ils allaient étouffer tout ça rapidement, mais personne ne comptait que l’Allemagne et l’Italie allaient les aider et que la France et le Royaume-Uni abandonneraient la république espagnole.

L’aide de l’URSS, c’est différent : ce n’est pas les bombardiers allemands, les chars italiens, ni les soldats formés… Les Brigades Internationales n’étaient pas des militaires, certains savaient un peu se battre, mais pas grand chose. Mon père a continué cette lutte, la maison restait comme c’était, et petit à petit il n’y avait plus de marchandises à vendre. Mon père venait de temps en temps à la maison, il était au front et il organisait la résistance. Pour lui c’était plus important la lutte pour la liberté que la famille.

Votre père avait-il un rôle important dans la CNT à Barcelone ?

Mon père ne m’en a jamais vraiment parlé. On a su des bribes mais pas davantage.

Vous avez perdu votre mère dans un bombardement.

En juillet 1937, il y a eu de forts bombardements sur Barcelone, de la mer et de l’air. Un triste jour, le 25 ou 26, mon père était à la maison lors d’un bombardement. Quand les sirènes ont sonné, il a pris mon petit frère de deux ans et ma soeur de quatre ans et est allé au refuge avec les voisins.

Ma mère et moi on devait y aller ensemble : seulement moi j’avais mal attaché mes espadrilles catalanes, je tombais chaque fois, alors ma mère me dit « Purée arrête-toi un moment et attache tes espadrilles ! » Elle a fait trois quatre pas et il y a eu une explosion énorme.

Bombe ou obus, je ne sais pas, mais c’était énorme. Ma mère est tombée, moi j’ai été soulevé en l’air. Ma mère ne se relevait pas, elle était blessée : tout son ventre était en sang. Les brancardiers et mon père sont arrivés et l’ont emmenée. Je ne l’ai plus revue depuis ce moment : elle est décédée d’une infection à l’hôpital, il n’y avait pas encore beaucoup d’antibiotiques.

À partir de ce moment, mon père gardait en tête la lutte, il nous a placés dans une colonie pour enfants, près de Gerona. Mon frère nous a rejoints plus tard car il n’était pas encore assez grand. Seulement, c’était une colonie pour les enfants réfugiés de Madrid, nous étions les seuls Catalans ! L’autre colonie était pour les enfants basques. Mon père était basque d’origine, il voulait donc nous placer dans la seconde colonie, mais elle était complète.

On a eu beaucoup de problèmes avec les Madrilènes. On était bilingues mais sans vouloir on parlait Catalan, notre langue maternelle. Alors des fois, on se faisait engueuler quand on parler Catalan. À l’époque aussi il y avait des tensions entre Catalans et Madrilènes…

Comment viviez-vous, loin de vos parents ? Aviez-vous des relations avec les jeunes ?

Un petit groupe nous a fait la vie impossible. Des Madrilènes, dont un s’appelait Pasqual et qui avait 13 ans, nous ont emmerdé vraiment bien.

Un jour, mon frère jouait dans une flaque d’eau avec un petit bâton. Les autres sont arrivés et l’ont mouillé. Ma soeur est venue me chercher en me disant qu’ils faisaient du mal à Pepitin (surnom de son frère José). Moi je vais là-bas, on discute et on finit par se battre. Le type est beaucoup plus fort que moi, mais j’ai eu la chance de lui mordre le doigt, et il a commencé à pleurer. Le directeur est venu, et il était madrilène… et qui il a puni ? Le Catalan.

On m’a puni pendant trois jours dans la cave noire, où on stockait le charbon auparavant. A mon âge, 9 ans, c’est difficile. Mais quand je suis sorti, je voulais partir du camp.

On était tous les trois assis sur un banc, et je vois le groupe de Madrilènes qui vient vers nous. C’est le côté humain qui ressort : en les voyant, je me suis pas révolté. Ils sont arrivés et nous ont demandé pardon. Dès ce moment, nous avons été les meilleurs amis… comme quoi cette histoire de Catalans et de Madrilènes, c’était dépassé. On boit un coup et on en parle plus.

On est restés là-bas, et début février 1939, des militaires sont venus à la colonie parce que les fascistes arrivaient en Catalogne. Ils ont voulu prendre tous les gosses, les charger dans les camions et les amener en France. On est partis de bon matin sur des camions, et quand on est arrivés à Figueres on s’est arrêtés. On voyait passer des groupes de gens qui fuyaient, c’était incroyable, ils passaient à pied et s’écartaient pour les camions. C’est terrible, c’est tellement inhumain que c’est impossible d’expliquer.

Aujourd’hui, c’est encore un enjeu politique pour vous la reconnaissance de ces exilés ?

Oh oui, des trahisons on en a eu. Tous ceux qui se disaient nos amis nous ont lâchés… mais ça serait trop difficile d’en parler. Quand on arrive à Figueres, on nous divise par groupe. Mon groupe a été mis dans une petite église de l’époque, on nous a apporté du lait chaud et des gâteaux secs. On était tranquilles, on devait se reposer.

Au bout d’une demie-heure, on entend les moteurs d’avions allemands, les « las pavas » (les dindes, en espagnol, NDLR) qu’on les appelait. On tremblait, car on savait que ces bruits amenaient la mort et l’horreur. Des bombes tombaient, les murs s’écroulaient, et moi avec mon frère et ma soeur on était à l’angle des murs, où ça résistait davantage.

C’est ça qui nous a sauvés, des pans de murs tombaient sur des enfants, on entendait crier, pleurer… certains appelaient « Madre, madre ».

Avec quelques autres on a pu sortir de ce sarcophage en courant, on s’est arrêtés plus loin et on les entendait crier encore. On avait l’envie de les aider, mais on fait quoi ? On avait neuf ans, j’avais ma soeur et mon frère avec moi… mais c’est quelque chose que j’ai toujours gardé sur moi, comme une faute.

Vous avez eu du remord de ne pas les avoir aidés ?

Oui exactement. J’en ai parlé avec des amis, et ils m’ont tous demandé ce que j’aurais fait. Je n’allais pas abandonner mon frère et ma soeur, j’allais faire comme mon père, aller sauver les autres et oublier ma famille ? Je ne l’ai pas fait.

On est repartis avec d’autres enfants, et on est entrés dans ce fleuve humain qui allait vers la liberté selon eux. Mais nous on ne savait pas ce que c’était, on fuyait simplement l’horreur, mais on savait pas où on allait. On s’est retrouvés avec d’autres enfants aussi abandonnés, perdus.

C’est des situations extrêmes, des mères perdaient leurs enfants dans le flot… On se retrouvait tous, petit à petit. On mangeait ce que les autres jetaient : quand les gens prennent ces chemins de l’exil, ils prennent de la nourriture, des boîtes de conserve. Nous on avait rien, mais on récupérait les boîtes. J’avais toujours un petit canif depuis tout petit, pour faire comme mon père. Heureusement que je l’avais ! Pour ouvrir les boîtes, comment j’aurais fait ?

Vous avez donc été attaqués durant votre trajet ?

À un moment, les avions italiens passaient au dessus et mitraillaient la route. Il y avait des morts et des blessés : le mort trouve la liberté, mais pas le blessé…

Il y avait un bonhomme que je ne peux pas oublier : l’avion passait au dessus, et malgré le froid terrible, l’homme enlève sa veste et sa chemise, et la poitrine à l’air il crie « fils de pute ! tirez ici ! il faut tirer ici ! ». On voyait ce bonhomme au milieu de la route, avec mon frère et ma soeur. L’avion a fait demi-tour et a remitraillé les convois. Je me suis toujours dit que dans la mort, cet homme a trouvé la liberté.

Étiez-vous encadrés durant votre trajet par des membres des milices ?

Pas du tout. Personne ne s’occupait de nous, car certains avaient du mal à s’occuper d’eux-même. Dans ces situations, l’Humain disparaît. C’est un peu comme si on revient aux premiers temps de l’Humanité : chacun regarde les siens, et même les siens il a du mal à les sauver. Donc s’occuper des autres… je ne leur en veux pas. Ils avaient un coeur : mais que pouvaient-ils faire ? Ils abandonnaient des aliments quand même.

Quand j’y suis retourné cinquante ans après, j’ai été malade de voir ce qu’on avait fait. Comment voulez-vous que ces gens s’occupent d’un enfant qui ne peut pas marcher ? L’Humain disparaît, il ne reste que quelque chose qui bouge, et c’est tout.

On est arrivés à la frontière, et les Gardes Mobiles triaient les hommes des femmes. On nous a mis dans des camions, et on nous a emmenés je ne sais plus où, avec des baraques où ils nous ont fait des vaccins. Enfin, vaccins… c’était juste une plume qu’un médecin trempait dans un pot, et ils nous grattaient cela sur le bras. On passait l’un derrière l’autre, vous imaginez les infections… mon frère a eu le bras infecté. On est restés dans une baraque un jour ou deux, et on nous a ramenés à Argelès.

Nous sommes arrivés les premiers : il y avait deux camps, femmes enfants et hommes. Mais il n’y avait pas de baraques ni d’eau ! Vous aviez d’un côté la mer, de l’autre les barbelés.

Ça a été terrible. Quand on est arrivés, j’ai vu des femmes creuser dans le sable. On ne savait pas pourquoi, mais je les ai imités. Et j’ai bien fait ! Quand le vent soufflait, le sable fouettait tout. J’avais une couverture : on se met tous les trois dans le trou. Je mets la couverture au dessus, on était tranquilles.

Mais à un moment, on ne pouvait plus respirer : ma soeur avait les yeux fermés et ne répondait pas, mon frère de 4 ans ne disait rien. « Pépitin, Pépitin » je lui disais, et il ne me répondait pas. Moi j’étais à moitié mort, et j’ai compris qu’on s’étouffait. Le sable était sur la couverture, alors j’essaie de la soulever, mais je n’arrivais pas ! J’ai eu l’idée de soulever à un coin, et j’ai réussi à faire entrer de l’air.

Les conditions étaient terribles…

On était gardés par des Maures, à cheval. Je vois arriver un camion, qui s’accule au barbelé, c’était des Sénégalais. Ils nous jetaient des boules de pain, pire que les chiens. Et ils riaient, ils riaient. C’est des images que je n’ai jamais perdues. J’ai alors essayé de prendre une boule de pain. J’avais à peine 11 ans… il y avait des hommes considérés comme invalides, mais qui courraient plus vite que moi !

Un devait avoir 25 26 ans, il était à côté de moi, je me jette sur la boule de pain, et lui la prend et tire dessus ! On tirait chacun la boule de pain, et je lui ai mordu le doigt, il a lâché la boule de pain. Il me court derrière, on a couru longtemps, mais je ne suis jamais allé vers le trou où j’étais avec mon frère et ma soeur… et à un moment je l’ai perdu. On a partagé alors le pain avec mon frère et ma soeur.

Ils sont ensuite arrivés avec une citerne, mais tout le monde n’avait pas un récipient. Moi j’avais gardé deux gourdes ! J’ai rempli les deux, j’ai vraiment bu.

Pour vous dire à quel point les gens avaient perdu la tête, certains disaient « on va en Amérique ! » et ils rentraient dans l’eau. Un bonhomme, je le vois encore, avec une valise en carton, qui rentre dans l’eau et “va en amérique”. Les gens ne faisaient plus attention, et puis on a vu flotter la valise mais le bonhomme on ne l’a plus revu.

À partir de là, on nous fait passer dans un couloir entre les barbelés. Il y avait une petite baraque, on passait devant un officier, et on donnait le nom et date de naissance. Quelques heures après, on rappelle tous les enfants, et on nous sépare d’après l’âge : à partir de dix ans d’un côté, et moins de dix de l’autre. J’ai été séparé de mon frère et de ma soeur. On savait pas pourquoi, j’ai râlé, mon frère et ma soeur pleuraient… moi je voulais aller vers eux mais on me tenait. J’avais beau me débattre… mais ça ne servait à rien.

Ça a été la fin pour moi, le moment le plus difficile de ma vie. Ceux qui avaient plus de dix ans ont été mis dans des wagons à bestiaux, avec un peu de paille sur le sol. Le train, plein, est parti. Au bout de je ne sais combien de jours, il s’arrête à une gare. On était entassés comme du bétail, et ça, on a oublié… La porte du wagon s’ouvre, la plupart de nous ne parlait plus, moi j’étais contre un trou dans la paroi… je ne voyais que le paysage, des champs, quelques bois. Les types ne disent rien, et mettent deux gamelles : une avec des haricots, une avec de l’eau, et une cruche. Ils descendent et referment la porte. Que je me rappelle, j’ai pas vu un seul enfant qui a bu ou mangé. Tout est resté ainsi. On était presque morts.

On est arrivés à un village qui s’appelle Belvès. Ils ouvrent les wagons, on nous fait descendre, mais on était ankylosés. Il y avait quelques habitants qui nous regardaient, il y avait des femmes, et des enfants qui se cachaient : car à l’époque, certains journaux avaient très mal parlé de nous. Ils disaient qu’on était des sauvages, des voleurs, des gens sales... On était vêtus de haillons. Les femmes s’écartaient un peu au début, mais petit à petit les mères sont venues. Quelques unes étaient tristes pour nous, ça se voyait.

On nous emmène à une colonie pour le clergé. Il y avait une grande croix. Là on était bien, on a eu droit à une douche, on a eu des habits propres, et on a bien mangé. On a nous ensuite séparés dans une pièce, une sorte de quarantaine.

Vous étiez encadrés par des Français ?

Il y avait quelques Espagnols, mais sinon des Français. On avait des cours et tout. En Espagne, on faisait des cerfs volants, et à Belvès, les enfants ne connaissaient pas ça. On leur a appris, et petit à petit les enfants français ont joué avec nous. On était pareils, finalement !

Mais j’étais toujours à la recherche de mon frère et de ma soeur. Des enfants partaient et d’autres arrivaient dans notre camp, alors je posais des questions aux nouveaux arrivants. Un beau jour, un m’a dit « peut-être, là où j’étais ! ». Il m’a dit où c’était, et j’ai pu me repérer car il y avait un plan régional dans notre salle de classe du camp. Alors je lui ai posé la question « combien de temps tu as mis pour venir avec le camion ? » J’ai ensuite regardé sur la carte avec le rayon d’action, j’ai bricolé un peu, et j’ai pu voir les distances. Il me disait « villa - villa », il ne savait pas bien lire le Français, et puis j’ai trouvé que ça correspondait à Villefranche-du-Périgord.

Alors je m’évade, vers 3h du matin.

À 11 ans vous décidez de vous évader ?

Oui, tout à fait ! C’était en hauteur, alors on voyait les routes. J’en ai pris une, et j’avais repéré où il y avait des panneaux. J’ai vu un panneau Villefranche du Périgord, je suis allé dans cette direction en marchant.

Ça faisait au moins deux heures que je marchais, un motard arrive et s’arrête. Il me demande où je vais, je lui réponds plus ou moins ma destination. Il me dit qu’il y va aussi ! Je suis content comme tout, je monte derrière lui… et il fait demi-tour. Il m’a ramené à la colonie. Et là ils m’ont tapé avec la boucle de ceinture… ça m’a laissé la marque. On m’a enfermé dans une sorte de cagibi.

Au bout de quelques jours, on m’a engueulé et tout, enfin bon. Têtu comme je suis, je suis reparti après avoir repris des forces… cette fois-ci, je suis passé par la forêt. J’ai trouvé là une samaritaine : il est arrivé un moment où j’avais une de ces soifs ! Je vois plus bas, pas loin d’un cimetière, une petite ferme, et une dame avec un chien près d’un puits. Le chien me sentait, il n’aboyait pas, mais il m’avait repéré.

Caché, j’ai attendu que la dame rentre dans sa maison. Je descends doucement, je vais au puits, et quand j’ai le seau à mon hauteur, je me dis « oh purée, il y a quelqu’un derrière toi ». La dame et le chien étaient derrière ; je n’avais pas bu mais je n’ai pas lâché le seau ! La dame me parlait en français et je ne comprenais pas, mais on s’est compris.

La femme était gentille, le chien aussi, et la femme me demande de rentrer. Mais je me méfiais : elle est alors rentrée et m’a porté un morceau de pain avec du beurre et un grand bol de lait. J’ai bu et mangé d’un seul coup, et j’ai pris confiance et je suis rentré. Je vois qu’elle a un téléphone, et je me dis qu’elle va me dénoncer. Mais j’ai compris que la police avait téléphoné en disant qu’un enfant s’était enfui... J’étais recherché. Je lui expliquais à ma façon que j’allais à Villefranche-du-Périgord. Elle m’a bien compris, et m’a expliqué que je devais prendre un petit chemin à travers la forêt. Le chien m’a accompagné jusqu’au petit bois.

Effectivement, à la sortie du petit bois, il y a la route : et après, la colonie ! J’entendais les enfants crier ! je me disais que j’étais arrivé. J’arrive là-bas, je regarde à travers la porte, je vois ma soeur et mon frère !

Vous les avez enfin retrouvés.

Une femme arrive, me parle en espagnol, je lui explique. Et elle me dit qu’elle a entendu parler de moi. Au même moment, une voiture arrive, avec deux policiers qui venaient me chercher.

J’explique à la dame que je ne pouvais pas y retourner, car ils vont me battre. Je lui ai montré les marques que j’avais eues : la dame a été chercher le commissaire de police, et au début il voulait que je reparte avec eux. La femme lui a montré mes marques… et le commissaire leur a dit de repartir, car je devais rester ici.

Votre père, vous n’aviez pas de nouvelles ?

Pas du tout. Il nous a laissés en 1937, est venu début 1938, depuis on a plus rien su. J’ai su après qu’il était venu à la colonie… mais on était partis ! On ne savait plus rien de notre père. On était seuls.

Arrivent les premières évacuations de français.

Exact, on a été renvoyés de la colonie pour y loger des Français du Nord et de l’Est, évacués. On a été mis au camp de Sarlat. C’était très dur. Il y avait cinq baraques, en hauteur. Le camp était fabriqué sur un ancien dépotoir ! Il y avait des rats, de gros rats. Une baraque était divisée avec de la toile de sac, en fonction du nombre de personnes par famille. On était trois, donc on a eu un petit espace au fond. On crevait la faim, on avait que des topinambours bouillis et un verre d’eau. À midi, on allait au réfectoire.

Il y avait des gens qui sortaient du camp pour travailler : les Français étaient au front, alors les réfugiés espagnols allaient aider aux fermes. Ils ramenaient toujours quelque chose à manger, mais ils le mangeaient entre eux. On était seuls, tous les trois, sur une table au fond. On avait pas beaucoup à manger. Ma soeur était très malade : elle ne pouvait pas manger. Mon frère et moi lui donnions notre pain, et mon frère mangeait les topinambours de ma soeur.

Un beau jour, un humain est arrivé, je dis bien un humain. Il était petit, maigre comme tout, et vient s’asseoir avec nous à midi. Quand on lui sert son plat, il me donne ses topinambours, et il donne son pain à ma soeur. Et il s’en va… Mais un jour, on ne l’a plus vu arriver. On a su qu’il était mort quand un gars est rentré et a dit « Piniero est mort ».

Vous avez eu des situations… cocasses ?

Un jour, un chien arrive au camp. Il gênait certains car il allait fouiller dans les baraques. Il y avait un jeune, assez grand, Luis, il avait toujours faim. Il vient me voir une fois et me dit « Angel, ils m’ont proposé de tuer le chien, et qu’on pourrait manger ce qu’on veut ensuite ».

On part avec le chien, attaché à une corde. Il y avait un bosquet non loin. On y entre, et il y avait un arbre avec une branche qui se prêtait bien pour le pendre...

Luis monte à l’arbre, je lui jette la corde, et je soulève le chien. On s’en va ensuite... le chien était pendu à l’arbre, mais moi après 8 ou 10 pas, j’ai fait marche arrière. Je ne pouvais pas le laisser. J’avais toujours mon canif sur moi. J’ai commencé à couper la corde... et je suis tombé avec le chien par terre !

J’emmène le chien loin, qu’il s’en aille. Je lui dit « Fais pas le con, ne reviens plus » et je m’en vais. J’arrive à la baraque... Luis avait commencé à manger, je rentre tout content, qui arrive derrière moi : le chien ! Les types étaient fous de rage !

Vous avez retrouvé votre père ?

Oui ! d’une manière assez spéciale. Il y avait une boîte aux lettres au camp, de la Croix Rouge. Dès que j’avais un bout de papier, j’écrivais avec un vieux crayon mon nom et celui de mon père.

Finalement, ça a fonctionné ! Mon père était à Tulle. Après être parti d’Espagne, il s’est engagé dans l’Armée française comme mécanicien, dans l’Armée de l’Air, au service Renseignements.

Il a été blessé, assez gravement : il a perdu la moitié de la mâchoire inférieure. On le donnait pour mort, mais comme un bon Basque, il s’en est sorti. Il était à l’hôpital militaire de Tulle.

Un beau jour, avec mon frère et ma soeur, on changeait nos paillasses au camp, un soldat d’une caserne de cavalerie pas loin nous laissait de la paille, et on voit notre père arriver. Je ne le reconnaissais presque plus, il avait été blessé, et mon frère ne se souvenait pas de lui. C’était terrible, autant pour mon père que pour mon frère et ma soeur.

Il ne pouvait pas rester avec nous... il est venu deux fois, et après il a été envoyé à Lyon, à l’hôpital militaire Desgenettes (un hôpital spécialisé dans la reconstruction faciale). On a eu de la chance, il y avait un petit groupe de femmes qui allait visiter les malades. Mon père ne parlait pas le Français, mais on a trouvé une femme basque qui parlait aussi espagnol.

Son mari s’est occupé de nous ramener vers Lyon, et on a été transférés dans une colonie pour Espagnols à Ecully, près de la ville. On était alors en 1941.

Enfin réunis à Lyon, vous êtes encore séparés ?

À la fin 1941, on commençait à avoir des soucis. On manquait d’argent. Mais en 1942, la colonie a été dissoute. Beaucoup sont partis au Mexique. On m’a envoyé dans l’Ain, garder des vaches, non loin de Bellegarde, à un village qui s’appelait Le-Grand-Abergement.

Mais je suis tombé sur un voyou, j’avais 12 ans il me faisait faire des travaux comme si j’avais 25 ans… Mon frère est venu avec moi, et ma soeur a été chez une cousine de mon père. Le fermier nous traitait comme des animaux. Un fermier d’un village à côté, Le-Petit-Abergement, l’a pris comme garde-vaches. Mais mon frère mangeait à part et couchait dans la grange…

C’est là que mon frère a connu un jeune résistant qui se cachait de la Milice. Je suis resté trois ans là-bas. Le maire était venu me trouver, et voulait m’emmener à l’école, mais le fermier ne voulait pas.

Le maire avait besoin de quelqu’un car deux de ses fils étaient au maquis et un était tombé au front. Je lui ai donc demandé si je pouvais venir chez lui ! C’est comme ça qu’il m’a pris sous son aile.

Tout ça avec la crainte des Allemands.

Exactement, un jour en hiver les Allemands sont venus et ont encerclé le village. Le maire avait un petit restaurant et hôtel, et une ferme à 4/5km. J’allais m’occuper des bêtes là-bas, et le Maquis venait se ravitailler. J’allais de maquis en maquis pour porter des messages. Chaque dimanche, je descendais chez le maire pour donner des nouvelles.

Un dimanche, les Allemands sont venus et ont arrêté le curé. Ils lui ont demandé où étaient les maquis. Les Allemands lui passent la corde au cou sur la place du village, et Gueule Tordue (Francis André, proche collaborateur de Klaus Barbie) a dit qu’on ne pouvait pas pendre un curé.

Les Allemands ont mis le feu au restaurant du maire. J’étais chez le cuisinier, un ami, qui avait à peu près mon âge. J’avais une petite chambre au dessus, toutes mes possessions y étaient. J’ai couru là-bas, et les bêtes étaient enfermées derrière l’écurie. Avec le cuisinier, je me suis débrouillé pour ouvrir les portes. J’ai couru vers ma chambre, je prends mes affaires, et d’en bas, la patronne me crie de lui jeter ses affaires personnelles.

Mais le feu avait pris, alors j’ai dû sauter par la fenêtre. Je me suis mal rattrapé, et je me suis abîmé un pied.

Vous retournez à Lyon seulement en 1945.

Oui, chez mon père, qui vivait dans un petit taudis, sans eau courante ni WC, rien. J’ai retrouvé l’homme qui avait aidé mon père à nous ramener à Lyon, il m’a aidé à entrer comme apprenti dans un garage automobile.

Le chef d’atelier était un réfugié espagnol, ancien ingénieur de chez Hispano-Suiza. Quand il a su que j’arrivais, il a dit au patron qu’il me prenait comme apprenti.

J’ai pris alors des cours spéciaux de technicien, dans une formation de l’OTAN, et ensuite à Belfort dans une école pour faire des moteurs d’aviation. Je suis sorti le 5ème de cette école.

C’est là que vous avez rencontré les premiers résistants espagnols.

Tout à fait ! Ils étaient basés sur Lyon, tous des fils de réfugiés ou des réfugiés républicains. Ils devaient aller en Espagne, mais aucun d’eux ne savait conduire. Ils devaient se rendre à Caspe (Aragon) pour aller faire sauter un train spécial qui venait de Madrid à Barcelone.

Ils m’ont demandé de les accompagner, j’allais avoir 20 ans. Je leur avais déjà rendu des services. C’était des jeunes libertaires. J’étais déjà allé à Barcelone quelques mois auparavant pour perturber un scrutin, j’avais été arrêté et emprisonné un temps. Vu mon passé, ils m’ont demandé de venir avec, et mon père a refusé net.

J’avais tous les papiers espagnols, le permis de conduire et tout, donc j’étais un atout. Le coeur a parlé - à tort, toujours la raison doit prendre la décision - et on est partis.

On est arrivés sur Toulouse, où le Comité Central nous a assigné quatre autres hommes de l’Aveyron. On a dû prendre une camionnette. On est passés par Luchon, et on est arrivés, mais on a été vendus sur la route. Le paysage autour de Saragosse, c’est mort s’il ne pleut pas. On l’a fait à pied… on était fous. On marchait la nuit, et on se cachait le jour.

Avant d’arriver au village, un groupe nous attendait et nous a tiré dessus. On a répliqué ; ils se sont enfuis, mais un est mort. On s’est séparés en deux groupes. Un a été totalement anéanti… Fabian, un jeune du groupe, a été tué de 22 balles. Il fallait une telle haine pour tuer de la sorte !

Vous avez atteint votre objectif ?

Pas du tout. Nous sept avons été faits prisonniers. On a été emmenés à la caserne de la Garde Civile de Caspe. Un ami a eu le thorax enfoncé à coups de crosse, ils nous ont massacrés. On nous a emprisonnés à Saragosse.

Le 16 mars 1950, on nous a jugés, dans la caserne de cavalerie de la 5ème région. On a été condamnés à mort.

On rentre en prison, chacun dans une cellule différente. Même les rats ne voulaient pas rentrer dans ces cellules. On avait des WC turcs.

On est restés 55 jours dans ces cellules, la seule lumière qu’on avait c’était une ampoule et un petit soupirail. On se voyait chaque dimanche, parce qu’ils nous sortaient dans la galerie pour assister à la messe.

Comment avez-vous fait pour tenir ?

Au début, je voulais me taper la tête contre le mur pour me tuer. Mais petit à petit, j’ai commencé à m’évader, en rêvant.

Je pensais à ma mère, beaucoup. Mon corps est là, mais pas mon esprit. Je faisais ça là-bas. Je ne crois pas en Dieu, donc je passais par autre chose. Et ma mère est toujours en moi.

Mais le 10 mai, on a su que cinq devaient être fusillés. De bon matin, j’ai entendu les verrous s’ouvrir : on était sept, mais cinq portes étaient ouvertes, vers minuit et demi. Je me suis dit qu’ils ne voulaient pas me faire sortir pour que je ne fasse pas la pagaille.

La cellule à côté de moi, ils ne l’ont pas ouverte : je frappe contre le mur, ça ne répond pas. Je retente, et ça répond ! C’était Ibanies, mon voisin. Il avait un an de plus que moi. Comment faire pour parler avec lui ? J’ai eu une idée : les WC étaient turcs. Nos deux WC étaient reliés, le siphon était le même. On avait une serpillière pour nettoyer, et avec elle, j’ai sorti toute l’eau du siphon. On réussissait à se parler à travers les siphons.

Vers 5h du matin, on a entendu subitement les tirs… puis les cinq tirs de grâce.

Vers 7h, on nous fait sortir et on nous dit qu’on pouvait s’embrasser. On va à l’entrée, où il y avait le commandant, le curé, le directeur… on nous fait signer une commutation de peine de mort.

Le commandant me tend la main : spontanément, je ne la lui serre pas. Il devient fou de rage et veut me frapper ; mais le secrétaire l’arrête et lui dit « N’en tenez pas compte, il est jeune ». Ce n’est pas du courage de ne pas lui avoir serré la main, c’était spontané.

C’est comme ça que ça c’est terminé, notre peine de mort a été commuée en bagne.

Comment expliquer cette grâce ?

Mon père avait connu Vincent Auriol (Président de la République française) avant la guerre. Il lui a demandé d’intercéder pour moi. Auriol a envoyé une lettre à Franco, via un plénipotentiaire en Espagne.

C’est là que Franco a signé la grâce… mais en même temps, j’ai été condamné à 20 ans de bagne (une commutation de la peine de mort doit passer au minimum 20 ans de bagne). Mais je n’en ai effectué que 13 !

On m’a envoyé au bagne près de Valence, pour 400/500 personnes. On était environ 2000… les conditions étaient déplorables. J’ai vite rejoint un groupe où je me suis fait des amis. On a étudié l’anglais, et moi l’espagnol : je le parlais assez bien, mais pour écrire je ne le connaissais pas. Je leur donnais des cours de Français, et des cours de mathématiques, car j’aimais ça. Je commençais à être bien, je faisais des cours d’expert-comptable, puis j’ai embrayé sur des études d’ingénieur industriel.

On m’a alors envoyé au bagne d’Ocana, près de Barcelone. Il y avait beaucoup d’ateliers dans ce bagne, mais pas de mécanique. J’étais le seul à avoir fait des études d’ingénieur, à Lyon, et donc j’étais le plus disposé à faire cela. J’ai proposé à la direction de créer une école de formation professionnelle, afin que les bagnards soient formés. Il y avait beaucoup de matériel dans l’atelier. Certains outils, je ne les connaissais même pas ! Je me suis souvenu de ma formation en France et je l’ai copiée ici.

On travaillait pour Barreiros, une entreprise de transport. On faisait des pièces pour les moteurs, après avoir formé les gens. J’avais des notes formidables, mais je ne pouvais pas avoir de réduction de peine, car je devais faire 20 ans minimum. Franco donnait des grâces presque tous les ans, mais nous on avait pas le droit.

Vous avez quand même tenu 13 ans.

Oui, mais j’étais au bout du rouleau. Au bout de 13 ans, j’avais envie de me suicider. C’était terrible. J’avais 33 ans !

Un grand propriétaire, un jour, est venu à l’atelier avec une motopompe allemande en panne. Acheter la pièce était trop cher ; il est donc venu nous voir, sous conseil d’un fonctionnaire. On m’appelle, et on m’amène le moteur. Un énorme engin ! Je regarde, il y avait plein de choses à faire… On a tout réparé, sauf une bielle, il fallait de l’acier spécial. La pompe fonctionnait !

Le propriétaire était un sénateur de Saragosse. Il était heureux comme tout de voir que son moteur fonctionnait, et il commence à me tendre des billets. Je refuse, car de toute façon l’argent aurait été pour le directeur.

Je lui ai demandé une faveur alors : je lui ai expliqué mon cas… sans lui dire que j’avais eu une peine de mort commuée. Je lui ai demandé de faire pression sur l’officier chargé de signer les libérations. Par chance, le sénateur le connaissait bien, et m’a promis de s’en charger.

Quelques mois après, Franco donne une grâce… je fais une demande, et je préviens le sénateur. Ma liberté était signée ! Le 12 juillet 1964, le télégramme de libération arrive.

e chef de service de l’administration me convoque et me dit qu’il ne peut pas me libérer, car je n’ai pas fait mes 20 ans. Je lui ai fait remarquer que s’il ne me libérait pas, il aurait l’officier sur le dos… ça a fonctionné. Le directeur ne regarde pas les noms, et signe.

Après la messe, le dimanche, on est libérés. J’ai demandé à un ami de venir me chercher en taxi. J’étais libre, mais il fallait que je sorte d’Espagne !

Et c’était plus difficile, car la frontière n’était pas libre ?

Je suis arrivé à la frontière avec un document pas très légal, vu que je devais encore purger des ans de prison. Le document était officiel ! Mais ils trouveraient à y redire. Je suis allé à Biarritz, côté espagnol, et je passais de l’autre côté.

Mon frère et ma soeur étaient en France, de l’autre côté de la frontière, en camping. Ils m’attendaient. Il y avait un pont, moitié français, moitié espagnol.

Depuis le côté espagnol, j’avais donné mes papiers aux douaniers, je voyais mon frère et ma soeur me faire signe de l’autre côté.

L’officier me demande d’attendre car il doit vérifier ; j’attendais, j’attendais… et j’en vois un prendre le téléphone. J’ai pris ma sacoche, ma valise, et je suis parti en courant ! J’ai sauté au dessus de la barrière. Le policier français arrive et me dit « qu’avez-vous fait ? Vous auriez pu vous faire tuer ! ». Je lui ai expliqué mon histoire, et il me dit « Bienvenue en France ».

Je suis ensuite rentré à Lyon, chez ma soeur, et puis quelques années après j’ai rejoint un ami à Toulouse où je me suis installé.

Enfin, en tant qu’ancien Catalan, que pensez-vous de l’indépendance de la Catalogne ?

Pour moi on ne devrait pas en arriver là. La Catalogne peut vite prendre la tête de l’Espagne. J’ai vu les images en direct du référendum. Ça m’a rappelé les années de Franco : à 17 ans je me suis fait torturer, j’ai vu ça aussi, les policiers charger la foule en grève.

On peut être pour ou contre l’indépendance, mais pas pour ces violences. Le roi Felipe VI a parlé comme un dictateur.

C’est bien de vouloir se débarrasser d’une monarchie qui a toujours fait souffrir la Catalogne, mais la remplacer par quoi, c’est ça la question.

Moi, concrètement, ça me fait mal de voir mes compatriotes se battre. On pourrait avoir plus d’autonomie pour la Catalogne, mais est-ce que sortir de l’Espagne est forcément la bonne solution ?

Crédits photo : Lou van Noort

Witz Rédacteur, Testeur, Chroniqueur, Historien

Witz Rédacteur, Testeur, Chroniqueur, Historien- « L'important n'est pas ce que l'on supporte, mais la manière de le supporter » Sénèque