Clisthène, le législateur oublié

Clisthène (Κλεισθεϐνς, Kleisthénês) fut le 3e réformateur d’Athènes après Dracon et Solon, mais surtout il apparut après l’épisode de la tyrannie de Pisistrate et de ses fils les pisistratides. Son œuvre consista notamment à renverser le pouvoir aristocratique en s’alliant au peuple auquel il accordera un plus grand pouvoir par le redécoupage politique de la société.

Clisthène opère ses réformes après un climat de crise que certains jugeront nécessaire à l’avènement de ce qui sera nommé plus tard la démocratie. Son entreprise avait pour but de pacifier Athènes après les luttes de pouvoir par la fusion du peuple en une même entité dépositaire des droits civiques en établissant l’isegoria (le même droit de parole pour chaque citoyen) ainsi que l’isonomia (l’égalité de chaque citoyen devant la loi).

À bien des égards, il est considéré, plus que Solon, comme le véritable instigateur de ce mouvement démocratique qui émerge à Athènes. Le corps du peuple est ainsi doté de droits civiques au détriment de la conservation du pouvoir dans les mains d’une aristocratie familiale.

La réforme de Clisthène est intervenue en 508/507 avant notre ère et bouleversa la vie athénienne, autant sur le plan politique que social.

Après la tyrannie des Pisistratides, Clisthène le réformateur instaura les premières pierres de ce que l’on nommera par la suite démocratie. Clisthène prolongea ainsi l’œuvre orchestrée par Solon près d’un siècle avant lui.

Une constitution parmi d’autres

Les réformes de Clisthène font partie de l’ensemble du recueil de 158 constitutions connue sous le nom de l’Esprit des lois de l’antiquité, dont celle d’Athènes attribuée à Aristote et ses disciples.

L’ouvrage ne nous étant pas parvenu, la constitution d’Athènes dont est issue la partie concernant l’apport du réformateur Clisthène fait figure d’exception et appartient à l’un des fragments de ce gigantesque ouvrage. Ce dernier en lui-même est incomplet et le début est manquant.

Il consiste en une analyse historique et politique nous décrivant l’évolution du système athénien jusqu’à l’archontat de Céphisophon en 328/329 avant J.-C. correspondant à quelques années seulement avant la mort du philosophe.

Le papyrus où est écrit l’œuvre d’Aristote se trouve au verso du document où on peut y trouver sur son recto la comptabilité d’un grec vivant sous la dernière année du règne de Vespasien en 70 de notre ère.

Le document bien qu’ayant été écrit par quatre graphies différentes est attribué à Aristote et ses disciples, dont les soupçons sur son authenticité ont été dissipés par la découverte d’un second papyrus reprenant mot pour mot le premier.

Les dates correspondent également à la fin de la vie d’Aristote dont l’œuvre est notamment reprise par Cicéron qui cite justement le recueil des constitutions d’Aristote d’où est extrait la Constitution d’Athènes. L’ouvrage a été ainsi écrit postérieurement à 329 avant notre ère, à l’époque de la domination macédonienne et la conquête d’Asie d’Alexandre le Grand, dont Aristote fut le précepteur durant ses jeunes années.

Le but d’Aristote était de dresser une analyse et le portrait de l’évolution politique et sociale d’Athènes, ainsi que de codifier ses institutions par écrit, qui par cette inscription passeront à la postérité et gagneront en véracité et en solidité.

Aristote tenta dans son œuvre intégrale de classifier l’ensemble des cités du monde connu de l’époque et de présenter l’ensemble de leurs institutions par le biais d’une recherche tant politique, que sociale ou historique.

La version qui nous est parvenue est écrite en grec ancien sous la forme de rouleaux de papyrus. On dénote qu’il s’agit du premier ouvrage du genre et surement le seul à avoir entreprit un tel travail de description, de façon si précise, hormis les derniers chapitres, en raison de l’exil de l’auteur à Chalcis, et sur une période aussi longue.

Il s’agit en outre d’une œuvre fondamentale aussi bien en politique qu’en sociologie ou même en anthropologie sur les fondements de la démocratie à Athènes et de son évolution au cours des siècles. Car il s’agit de la ressource principale dont nous disposons sur la nature des institutions politiques en vigueur de l’époque.

Cela la situe peu après la fondation du Lycée à Athènes par Aristote et de l’école péripatéticienne, et également au moment des grands démagogues tels Démosthène et où l’importance du λογός (lógos, la parole) était à son apogée. Aristote lui préconisa, comme Solon l’avait fait avant lui, celle de la γραφή (graphè, l'écriture) en inscrivant les lois et les institutions, les protégeant ainsi de l’arbitraire et donnant vie à la cité.

Par ce texte, Aristote a proposé une description du régime athénien, autant de ses bénéfices que de ses vices. Il y démontra les excès à éviter et de quelles manières la démocratie a pu voir le jour et qui ont été ses réformateurs ayant permis son instauration.

La Constitution d’Athènes étant le seul fragment de l’ensemble des 158 constitutions rédigées par Aristote arrivé jusqu’à nous. Il s’agit d’une œuvre fondamentale et incomparable pour notre compréhension du fonctionnement politique, social et civique de cette époque qui demeure à bien des égards encore mystérieuse par manque de sources et de références.

Aristote nous permet ainsi d’obtenir un aperçu du mode de vie à cette période, de son fonctionnement politique, ainsi que de proposer une description d’un modèle de démocratie instaurée par Clisthène.

Ce texte a été repris un nombre innombrable de fois au cours des siècles suivants et a servi de modèle à bon nombre de régimes dont celui de nos démocraties modernes qui pourtant ne sont, hormis le nom, en rien comparable à celui-ci, car trop différentes autant dans le fond que sur la forme.

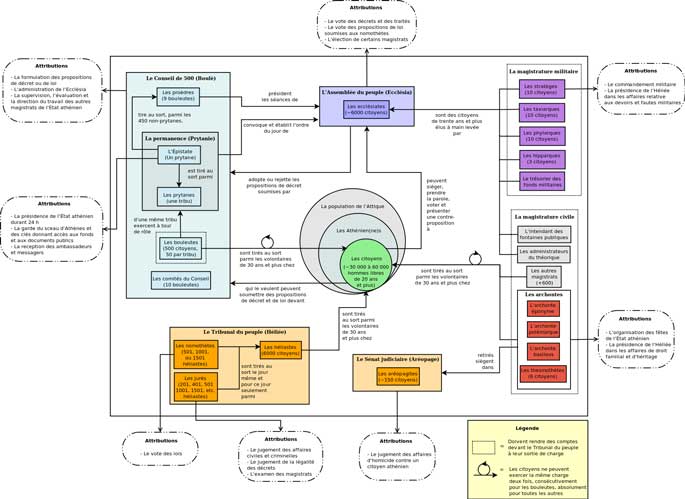

Répartition des pouvoirs politiques dans l'Athènes démocratique au IVe siècle.

Répartition des pouvoirs politiques dans l'Athènes démocratique au IVe siècle.(Auteur : Mathieugp avec contribution de WartDark. Améliorations importantes effectuées en mai 2010 grâce à la critique constructive de Laurent Henry.)

Des avancées majeures

Paradoxalement à l’importance majeure qui est accordée à Clisthène dans l’instauration du système démocratique en prolongeant l’œuvre entreprise par Solon avant lui, Clisthène n’a laissé que peu de traces dans l’historiographie. Ce que nous savons de lui nous est parvenu par Aristote dans la Constitution d’Athènes, qui reprend lui-même Hérodote, L’Enquête d’Hérodote.

Clisthène, issu d’une prestigieuse famille aristocratique (les Alcéméonides), fut opposé à Isagoras, partisan d’un retour à une oligarchie, après la tyrannie des Pisistratides. De son côté, Clisthène prévoyait d’inclure le démos (le peuple) dans la politeia (le système politique). Il avait compris que pour conserver le pouvoir, il n’y avait pas d’autres solutions que de s’allier avec le reste de la population des citoyens en partageant le pouvoir avec eux.

Après avoir défait Isagoras de son archontat, il entreprit un vaste programme de réformes s’articulant autour de trois objectifs principaux. Il effectua ainsi une réforme autant politique, que sociale et civique.

D’abord la réforme politique fut d’inclure un plus grand nombre de citoyens au sein du corps civique pour former l’État athénien selon la célèbre formule d’Aristote « Une communauté (koinônia) de citoyens (polítai) participant à un système politique (politeía) ».

Pour arriver à ce système, Clisthène instaura l’isonomie consistant à l’égalité devant la loi de chaque citoyen, théorisée par Aristote de la façon suivante : « Le gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à tour de rôle » (Politique VI, 2, 1317b cité par Formoso, 2014).

C’est ainsi le démos qui vote les lois et non la volonté d’un seul ou d’une famille. Il s’agissait alors de renverser le pouvoir politique des aristoí pour le donner à l’ensemble des citoyens qui pouvaient désormais participer au gouvernement et qui auraient une chance désormais au moins une fois dans leur vie d’en faire partie. Car pour la nouvelle assemblée de la Boulè, on ne pouvait y être élu que deux fois avec un espace de cinq ans entre deux mandats.

Ce droit nouvellement accordé incluant l’ensemble du démos dans les institutions politiques est couplé avec l’isegoria correspondant au droit de chaque citoyen de 20 ans et plus ayant accompli son service éphébique de prendre la parole à l’assemblée, l’Ekklésia. C’est ici que se trouvait le véritable cœur de la démocratie athénienne et par ce principe qui en constituait son essence même.

Clisthène en accordant le droit à chaque citoyen et leur donnant la possibilité de participer à l’activité étatique instaure un nouveau cadre et paysage politique où le pouvoir n’est désormais plus l’apanage des puissantes et riches familles athéniennes, mais bien celui de l’ensemble des citoyens où l’ensemble du démos, formant ainsi l’un des premiers systèmes démocratiques.

Cette transformation rend en théorie les chances de chacun égales d’occuper une fonction publique, car il ne s’agit pas d’élection, mais bien d’un tirage au sort qui a lieu pour la désignation des fonctions de justices ou législatives hormis l’élection des stratèges. De plus, chaque fonction est accompagnée d’un mandat d’une année maximum. Ceci entraine un renouvellement perpétuel des membres de la fonction publique athénienne.

Chacun pouvait ainsi se retrouver à un moment donné avec une charge importante comme par exemple : être nommé pour un jour à l’épistate des prytanes, lui conférant les clefs de la ville et le rôle de chef d’État.

Ce changement politique majeur dans le rôle accordé aux citoyens dans la gestion d’Athènes s’accompagna d’un bouleversement social sans précédent dans la division de la société. Clisthène opéra la μεταβολή (métabolè, le changement) consistant en un redécoupage de l’Attique et l’abolition de l’ordre social préexistant.

L'organisation territorial de l'attique par Clisthène vers 500 av J.-C.

L'organisation territorial de l'attique par Clisthène vers 500 av J.-C.Source : Documentation photographique n° 8001 : Citoyen dans l'Antiquité (auteur : J.-M. Bertrand, C. Nicolet, D. Nony)

Cette réforme consista en la division du territoire en trente groupes de dèmes où dix représenteraient la ville (astu), dix la côte (paralia) et dix l’intérieur des terres (mesogeia) qu’il nomma les trittyes. Par le tirage au sort, il répartit chacune des trittyes pour former les dix tribus nouvellement instaurées, constituées chacune des trois trittyes, une de chaque zone.

Il supprima ainsi l’ancien système des douze trittyes pour effectuer un brassage social de la population en regroupant sous une même tribu des individus habitants dans des trittyes pas forcément limitrophes et ayant des intérêts divergents.

Pour finaliser ce mélange social, il établit le démotique comme désignation des citoyens. Ainsi, chaque résident d’une même commune (dème) partageait le même démotique comme identification. Le citoyen âgé de dix-huit ans est désormais inscrit sur le registre du dème, le ληζιαρχικὸν γραμματεῖον (lexiarchikon grammateion).

Il s’agissait ainsi de casser l’attachement familial pour créer un nouveau lien politique, celui de la tribu comme nouvelle entité politique et vectrice d’intérêts et de regroupement des différents individus. Les dèmes remplacèrent les naucraries et les démarques (équivalent aux maires), les naucrares qui disposaient des mêmes pouvoirs.

Ainsi, l’atomisation des quatre tribus précédentes fut complète, car Clisthène augmenta dans le même temps le nombre de membres du Conseil, la Boulè, de 400 à 500. Il ne s’agissait plus de 100 membres par tribu, mais bien 50 issus de chacune des dix tribus nouvellement constituées.

Il acheva donc le synœcisme d’Athènes en réunissant l’ensemble de la communauté de l’Attique sous une seule et même cité, Athènes. Il créa ainsi un nouveau « vivre ensemble » (Lévêque et Vidal-Naquet, 1964 : 18) entre des communautés très diversifiées qui devront désormais s’allier, car appartenant à la même entité politique et représentées par les mêmes individus au sein du corps civique.

Cette nouvelle importance accordée au démos vise à assurer un liant entre les individus nouvellement regroupés pour créer une cohésion (Lévêque et Vidal-Naquet, 1964 : 21) et une koinônia (communion) d’individus autour du démotique.

Dans un troisième temps, Clisthène applique un nouveau cadre de vie civique par l’instauration du système décimal. Il commença, comme expliqué précédemment, par les tribus au nombre de dix. Il s’occupa également de l’organisation spatio-temporelle de la cité avec l’utilisation des prytanies, correspondant à un mois chacune pour un total de dix mois où chaque tribu aura la responsabilité par tirage au sort d’un des dix mois. Ainsi, chaque mois, 50 prytanes étaient tirés au sort et, chaque jour, l'un deux était également tiré au sort pour devenir l'épistate des prytanes. Il devenait alors, pour un seul jour, le chef d'État et le garde du sceau de la cité.

Il applique également son système à la magistrature avec l’ajout d’un secrétaire aux 9 archontes pour porter leur nombre à 10 magistrats, tout comme il existe 10 stratèges, 1 par tribu.

La vie athénienne est donc organisée sous trois calendriers : un calendrier civique (décimal), un calendrier lunaire (religieux) et un calendrier solaire (militaire). Une dernière réforme lui étant attribuée par Aristote concerne celle de l’ostracisme consistant en un vote excluant un individu jugé dangereux et menaçant les intérêts de la cité en le bannissant pour une période de 10 ans.

On dénotera la symbolique du chiffre dix extrêmement présente dans la littérature d’Aristote concernant Clisthène. On pourrait ainsi posé le parallèle avec la description faite dans le Critias de l’Atlantide par Platon, où là encore le chiffre dix est omniprésent avec une division du territoire en dix parties avec à la tête dix rois avec cinq paires d’enfants mâles jumeaux (Lévêque et Vidal-Naquet, 1964 : 134).

Ce rapprochement entre le mentor et l’élève paraît troublant et peut poser la question de la véracité de ce chiffre trop parfait surtout lorsque l’on s’attarde sur le penchant d’Aristote pour les chiffres ronds tels que 20 ans pour l’accession à L’Ekklésia ou encore 30 ans pour l’Héliée.

Au regard des modifications majeures entreprises par Clisthène, on ne peut négliger le contexte qui l'a, si ce n’est permis, grandement aidé à effectuer ces changements. En effet, après la tyrannie de Pisistrate et de ses fils Hippias et Hipparque, le pouvoir d’un seul appuyé par des élites aristocratiques suscitait le mécontentement et la méfiance de la population demandant une plus grande participation politique et un meilleur partage de la souveraineté.

Clisthène a su saisir cette opportunité pour modifier la société athénienne en offrant une partie du pouvoir au démos tout en conservant l’essentiel du pouvoir aux mains des aristoi (les meilleurs). Clisthène a su gagner la confiance du peuple pour en devenir « le guide et le chef ». (Lévêque et Vidal-Naquet, 1964 : 25). Car s’il s’agissait de réellement limiter le pouvoir, on dénotera la contradiction avec les quinze renouvellements de Périclès au titre de stratège, quand bien même il ne fut qu’un parmi dix, rétorqueront certains.

Clisthène a voulu se distinguer de la tyrannie de Pisistrate en proposant une politique prenant le contre-pied de celle-ci en se rapprochant de celle de Solon auquel il fut largement comparé et qualifié comme par Aristote de plus démocratique en constatant que sa législation « est plus démocratique que celle de Solon » (Lévêque et Vidal-Naquet, 1964 : 121-122).

Si beaucoup concède à Clisthène l’implantation de la démocratie à Athènes, on pourrait tout de même nuancer cette affirmation en expliquant qu’il a doté Athènes de mécanismes démocratiques ancrant le principe de l’isonomie et en établissant une égalité de droits entre les citoyens.

Il a ainsi transformé le mode de désignation des différentes charges en s’appuyant énormément sur le hasard et le tirage au sort, mais il ne s’agissait nullement d’inventer la démocratie en tant que telle. Le travail opéré par Clisthène constitua en une réorganisation majeure, aussi bien d’un espace que d’un temps civique (Lévêque et Vidal -Naquet, 1964 : 11). Il a su réorganiser l’administration athénienne et la polis pour poser les bases de la δημοκρατία (dèmokratia).

Pinakia, plaquettes en bronze d'identification des citoyens (nom, nom du père, dème) utilisés dans le tirage au sort des jurys, Musée de l'Agora antique d'Athènes.

Pinakia, plaquettes en bronze d'identification des citoyens (nom, nom du père, dème) utilisés dans le tirage au sort des jurys, Musée de l'Agora antique d'Athènes.Clisthène a ainsi octroyé un certain pouvoir à l’ensemble des individus de la classe des citoyens. Mais, tout comme à Sparte, cette égalité est encore illusoire. Si à Athènes les thètes (citoyens pauvres) peuvent accéder à l’Ekklésia, leur condition et leur revenu ne leur permettent pas d’accéder pleinement à la citoyenneté et à l’ensemble de ses prérogatives.

À ce titre, nous pourrions exposer deux exemples celui de l’isegoria qui instaure une égalité de temps de parole entre les citoyens pour proposer des lois, mais si une loi était proposée et adoptée, le citoyen courait le risque d’être poursuivi pendant une année. Ceci réduisant grandement la témérité des individus ne disposant pas de soutiens et de ressources financières suffisantes pour peser dans les débats et s’assurer de la conformité de chacun de ses propos.

À ce sujet, l’aspect financier éloignait également de l’assemblée la plupart des citoyens ne résidant pas dans la ville, car le coût aussi bien en temps que la perte d’argent occasionnés pour s’y rendre étaient trop importants, si bien que très peu de citoyens assistaient aux réunions de l’assemblée. Ce qui alimenta les critiques de certains du fait que cette démocratie ne représentait en réalité qu’un gouvernement d’une minorité en comptant la cohorte d’exclus et les citoyens n’y participant pas.

Si l’on rapproche ce phénomène à celui de la grande rivale et cité dite antagoniste d’Athènes, Sparte, les mêmes faits sont constatés. Si la constitution instaurée par Lycurgue instaure l’égalité entre les citoyens nommés, pourtant les homoïoi (les semblables, les égaux). Ils n’étaient dans la réalité pas si égaux que cela. Il existait pourtant de nombreuses classifications et différenciations entre les citoyens de pleins droits, les périèques (citoyens habitants en périphérie de Sparte) et les hilotes, de statut inférieur et ne possédants pas les droits de participer aux votes et d’accéder aux magistratures.

En réalité, les deux situations se retrouvent être extrêmement similaires avec un pouvoir démocratique aux mains d’une minorité disposant d’une citoyenneté complète et disposant d’un pouvoir considérable : « A Athènes comme à Sparte malheur à celui qui n’était pas citoyen... » (Patrice Brun cité par Mondor, 2014 : 42). S’il existait une inégalité notable entre les citoyens, celle-ci était encore plus notable envers ceux ne disposant pas de ce statut qui étaient exclus tout bonnement de la vie politique, et dépourvue de l’entière majorité des droits allant des droits civiques aux droits de propriété et même à celui de se posséder soi-même dans le cas des esclaves.

Dans une analyse plus poussée de l’objectif poursuivi par Clisthène et caché dans les méandres de la Constitution d’Athènes d’Aristote, Jean Ducat dénote que l’ensemble des réformes opérées par Clisthène comme le brassage et l’isonomie ne sont pas les objectifs en soi recherchés par Clisthène, mais que le véritable enjeu se trouvait être celui d’une augmentation massive du nombre de citoyens et de son acceptation (Ducat, 1992 : 51).

Le but de Clisthène, toujours selon Ducat, aurait ainsi été de permettre à une plus grande portion de la population d’intégrer la politeia en la qualité de citoyens prenant « part au pouvoir de décision et aux magistratures » (Ducat, 1992 : 39).

Une égalité incomplète

Si l’on considère maintenant les apports et la postérité de Clisthène, on pourrait d’abord constater que contrairement avec la suggestion faite par Aristote, le démotique n’a pas remplacé le patronyme comme l’envisageait Clisthène. Ils se sont plutôt juxtaposés. Bien qu’un brassage social fut effectué, le pouvoir n’était pas pleinement partagé. Après les réformes, les plus nantis se partageaient encore les magistratures les plus importantes du fait notamment de la restriction d’accès de certaines.

En revanche, un parallèle pourrait être effectué entre le démotique comme paramètre d’identification en fonction de sa localisation géographique et celui de citoyenneté moderne et d’appartenance à une ville et à un État. De ce point de vue, l’on pourrait considérer Clisthène comme un précurseur de l’établissement du système moderne de citoyenneté. On pourrait opérer un rapprochement entre le synoecisme d’Athènes et celui de la constitution d’un premier État au sens moderne du terme, avec un territoire, une population et des frontières. Ceci ferait de Clisthène l’un des précurseurs au concept d’état-nation.

En ce qui concerne la concentration des pouvoirs, il faudra attendre les guerres médiques et celle du Péloponnèse pour assister à une érosion de la classe politique des plus favorisés décimés par les guerres, conjuguée à la conscientisation de la classe des thètes (les citoyens les plus pauvres) pour assister à un réel bouleversement de la souveraineté et une égalité citoyenne.

De Clisthène, l’on retiendra notamment la création du Conseil des 500 et sa prise de pouvoir importante par la suite, ainsi que celle de l’assemblée de l’Ekklésia qui perdureront bien après lui et dont les aspects démocratiques sont loués.

On peut également attribuer à Clisthène l’apparition de principes démocratiques tels que l’isonomie, l’isegorie et l’isogonie (égalité de naissance). Principes repris et codifiés dans le droit moderne.

Le dernier élément à considérer consiste justement en la codification du droit athénien, qui découlait depuis lors principalement d’une tradition orale, afin de lui donner un poids plus considérable et une certaine valeur de justice et de vérité.

Si l’importance de l’apport de Clisthène ne peut être négligé. L’on peut tout de même nuancer ses motivations qui outre une volonté de partage du pouvoir ne seraient en réalité, comme bien des réformes de cette envergure, que l’apanage de l’ambition. Elles correspondraient en outre en une réponse face à une situation d’urgence causée par la période des tyrannies et des troubles suscités après leur écroulement pour se constituer une « armée civique » (Van Effenterre, 1973).

Elles symboliseraient également une volonté d’accession au pouvoir ainsi que sa conservation inhérente à sa famille, les Alcménoides, dont son grand-père lui-même était tyran de Sicyone. Il aurait par ailleurs été également archonte sous la tyrannie d’Hippias en 525/524 avant J.-C. (Pébarthe, 2005). Cet épisode peu glorieux aurait été « gommé » des sources et serait passé dans l’oubli par la famille des Alcméonides qui contrôlait la mémoire collective, idée débattue dans les travaux de Nicole Loraux.

Ces liens tenus de Clisthène avec la tyrannie des pisistratides du point de vue familial ou même politique où certains pensent qu’il s’est inspiré de la politique de son grand-père pour façonner celle d’Athènes (Pébarthe, 2005) expliqueraient en partie son absence ou quasi absence des sources au vu de la « malédiction » de la famille Alcménoides.

Bibliographie

Sources :

- ARISTOTE. Constitution d'Athènes : le régime politique des Athéniens. Traduction nouvelle, introduction, notes et index par Michel Sève, Paris, Livre de poche, 2006, 188 p.

- XÉNOPHON et ARISTOTE. Constitution de Sparte, constitution d’Athènes, Traduction par François Ollier, Georges Mathieu et Bernard Haussoullier, préface de Dominique Colas, Paris, Gallimard, 1996, 203 p.

Ouvrages généraux :

- FORMOSO, Émilie et Jean-François, MONDOR. Vivre dans la Grèce antique. Les Cahiers Science & Vie, Montrouge, Mondadori France, février 2014, N°143, p. 24-42.

Études :

- BILE, Monique. « Aristote, Constitution d’Athènes. Le régime politique des Athéniens, nouvelle trad., introduction, notes et index par Michel Sève », Questions de communication [En ligne], 10 | 2006, mis en ligne le 01 décembre 2006, http://questionsdecommunication.revues.org/7753, (Page consultée le 17 mars 2017).

- Clisthène et Lycurgue d'Athènes : autour du politique dans la cité classique / sous la dir. de Vincent Azoulay et Paulin Ismard. Paris : Publications de la Sorbonne, 2011. 406 p.

- DUCAT, Jean. « Aristote et la réforme de Clisthène ». BCH, 116, 1992, p. 37-51.

- LEVEQUE, Pierre et Pierre VIDAL-NACQUET. Clisthène l'Athénien : essai sur la représentation de l'espace et du temps dans la pensée politique grecque de la fin du VIe siècle à la mort de Platon. Paris, Belles Lettres, 1964, 159 p.

- LORAUX, Nicole. « Clisthène, diviseur-lieur d’Athènes ». Paris, Calmann-Lévis, L’Inactuel, n°8, 1997, p. 5-27.

- PÉBARTHE, Christophe. « Clisthène a-t-il été archonte en 525/4 ? Mémoire, oubli et histoire des Athéniens à l'époque classique. » Revue belge de philologie et d'histoire, tome 83, fasc. 1, 2005. Antiquité - Oudheid. pp. 25-53.

- PICARD, Olivier. « La monnaie et la démocratie clisthénienne ». Clisthène et la démocratie athénienne. Actes du Colloque de la Sorbonne tenu le 15 janvier 1994. Besançon : Université de Franche-Comté, 1995. pp. 23-36. (Annales littéraires de l'Université de Besançon, 553).

- VAN EFFENTERRE Henri. « Clisthène et les mesures de mobilisation ». Revue des Études Grecques, tome 89, fascicule 424-425, Janvier-juin 1976. pp. 1-17.

- VIDAL-NAQUET Pierre. « Athènes au IVe siècle : fin d'une démocratie ou crise d'une cité ? », [Claude Mossé, La Fin de la démocratie athénienne]. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 18ᵉ année, N. 2, 1963. p. 346-351.

Archèptéron Contributeur

Archèptéron Contributeur- "La tyrannie d'un prince dans une oligarchie n'est pas aussi dangereuse pour le bien public que l'est l'apathie des citoyens dans une démocratie." - Montesquieu